MENU

文字サイズ

小

中

大

中山水道航路整備事業の効果

事業効果

(1)非効率な運航の改善

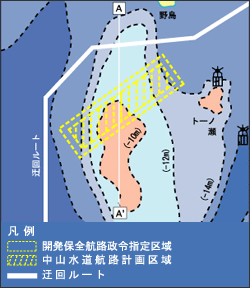

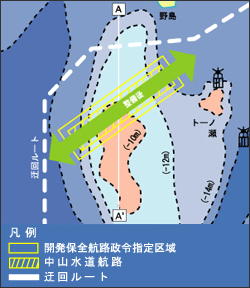

中山水道航路整備前、10m以深の喫水を持つ大型船舶は、下の図に示すような迂回ルートを通航しなければならなく、なかには、他港で先に荷物を降ろし喫水を10m以内にしてから(これを喫水調整といいます)三河湾内に立ち寄らなければなりませんでした。

しかし、中山水道航路が整備されたことにより、迂回ルートの通航や喫水調整をすることなく、三河湾内に直接入ることができるようになりました。

これにより、非効率な運航を改善することができ、また輸送費の抑制にも寄与することができるようになりました。

中山水道航路整備前

中山水道航路整備後

(2)安全性の改善(船底損傷等の回避)

整備前は、三河湾口部に点在する浅瀬や暗礁に当たり、船底を損傷するという不安を抱えながらの通航を余儀なくされていましたが、中山水道航路の整備により、安全な航行を行うことができるようになりました。